Wie kann man Fünftklässler*innen für Geschichte, Technik und kritisches Denken gleichzeitig begeistern? Unser Lehrer Georg Hollerwöger hat es ausprobiert – mit einem KI-gestützten Projekt an unserer Berliner Förderschule.

Die Angst der Pädagog*innen vor dem jeweils neuen Leitmedium

Ich gebe es zu: Ich war skeptisch. So offen ich neuen Technologien im Unterricht und dem Motto „Schule neu denken“ auch gegenüberstehe – der Einsatz von KI fühlte sich zunächst wie ein Schritt ins Ungewisse an.

Eine Haltung mit der ich nicht alleine bin: Schon immer blickten Pädagog*innen mit gemischten Gefühlen auf neue Medien. So gab es etwa im 18. Jahrhundert große Bedenken wegen der „Lesewut“ von Frauen und Kindern. In den 1950er Jahren wurde in der „Schutz-und-Schund-Debatte“ das Lesen von Comics mit Jugendkriminalität in Verbindung gebracht — nur zwei Beispiele von vielen. Eine ausführlichere Betrachtung dieses Phänomens habe ich hier bereits vor 16 Jahren veröffentlicht.

Ich befürchtete einen Taschenrechnereffekt bzw. sogenanntes „skill skipping“. Gleichzeitig war mir klar, dass KI die Art zu lernen, zu leben und zu arbeiten radikal verändern wird. Daher suchte ich einen professionellen pädagogischen Zugang zum Thema, der über meine privaten Erfahrungen hinausgeht.

Sokrates lässt grüßen

Diesen Zugang bot mir Monika Klapczynski, insbesondere durch den Fachtag #SchuleDerZukunft 2025. Dort versammelte sie ein Who’s Who führender Expertinnen und Experten, die meinen didaktischen Einsatz von KI entscheidend beeinflussten.

Joscha Falck gab mir einen Wegweiser für Lehrkräfte im Umgang mit LLM-Chatbots: KI-Tools sollen nicht fertige Antworten vorgeben, sondern im sokratischen Sinne Lernprozesse begleiten und als individuelle Tutorinnen und Tutoren fungieren.

Kristin van der Meer inspirierte mich, wie KI-gestützter Unterricht in der Grundschule funktionieren kann und lieferte Ideen zu didaktischen Modellen.

Lea Schulz begeisterte mich mit ihrem Ansatz der „Diklusion“ (digitale Inklusion). Beim excitingedu-Kongress besuchte ich einen weiteren Workshop bei ihr und lernte, meinen eigenen KI-Chatbot zu programmieren — eine Kompetenz, die ich bald in der schulischen Praxis einsetzen wollte.

Interview mit Otto von Lilienthal

Unsere Schule liegt in einem grünen Teil Berlins, unweit des Hügels, auf dem Otto von Lilienthal seine ersten Flugversuche unternahm. Deshalb ist der Flugpionier ein fester Bestandteil meiner naturwissenschaftlichen Unterrichtsreihe „Der Traum vom Fliegen“. Neben theoretischem Wissen zu Aerodynamik und dem Bau von Flugobjekten wird so Geschichte in der unmittelbaren Schulumgebung (be)greifbar. In den letzten Jahren hat sich die Aufgabenstellung „Wer war Otto von Lilienthal?“ von der Suche in der Stadtteilbibliothek zur Onlinerecherche mit Kindersuchmaschinen gewandelt. Genau diese Aufgabenstellung bot sich nun an, um meine neuen Kompetenzen im Bereich KI praktisch umzusetzen: Die Schülerinnen und Schüler sollten die Problemstellung lösen, indem sie einen KI-Otto von Lilienthal interviewten.

Vom Flugpionier zum KI-Pionier

Die methodische Umsetzung dieser Idee erforderte sorgfältige Vorüberlegungen. Die Herausforderung, den KI-Assistenten so zu programmieren, dass meine Schülerinnen und Schüler mit ihren unterschiedlichen Lernvoraussetzungen (wie sie das Setting Förderschule mit sich bringt) ihr Lernziel erreichen, meisterte ich mit Hilfe von Lea Schulz. Dank ihres Workshops (vgl. Dr. Lea Schulz, excitingedu 2025, „Dein eigener KI-Assistent für diklusives Lernen“) wusste ich, auf welche Prompts es bei der Programmierung ankommt:

- Sprache: Verwende einfache, verständliche Sätze und klare Sprache.

- Anpassung des Lernniveaus an die Lernausgangslage meiner Schüler*innen. (Aus Platzgründen kann dieser Teil hier nicht vollständig ausgeführt werden.)

- Hilfestellungen: Gib Denkanstöße statt fertiger Lösungen; führe die Schüler*innen immer wieder zum Thema zurück.

- Selbststeuerung fördern: Ermutige die Lernenden, selbst Ideen zu formulieren oder Alternativen zu prüfen.

- Reflexive Medienkompetenz: Fordere zum Nachdenken über Quellen auf und erinnere daran, dass KI Fehler machen kann.

- Haltung und Ton: Begegne den Lernenden respektvoll unterstützend.

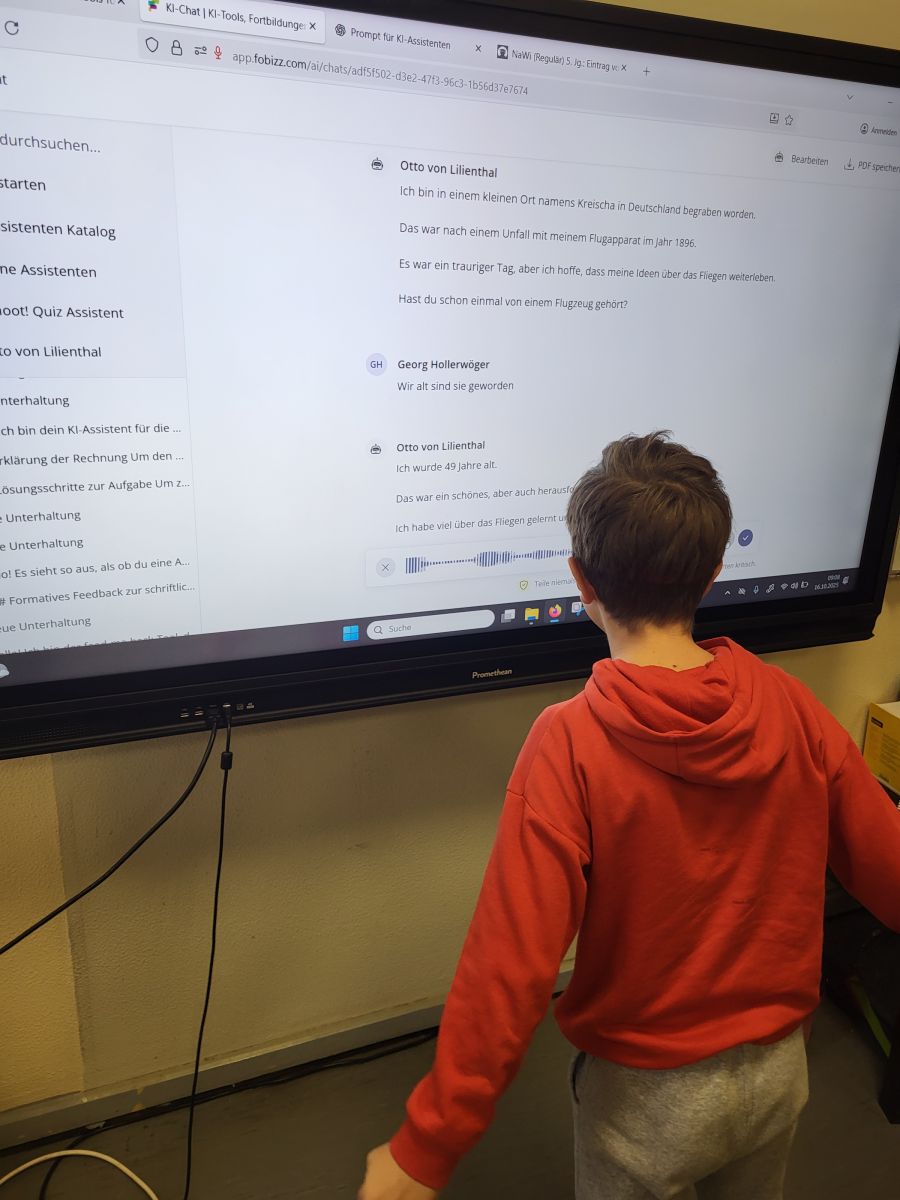

Diese Punkte sind als zentrale Beispiele zu verstehen und wurden noch weiter ausdifferenziert. Umgesetzt habe ich das Interview in der geschützten und datenschutzrechtlich geprüften Lernumgebung des Anbieters fobizz.

In der Vorbereitung auf das Interview sammelten die Kinder mit dem Placemat-Verfahren — einer Methode des kooperativen Lernens — erste Fragen, die den Einstieg ins Interview erleichtern sollten.

Das „Gespräch“ mit unserem KI-Otto bereitete den Kindern sichtlich Freude und war eine niedrigschwellige Möglichkeit, Informationen zu einer historischen Persönlichkeit zu sammeln. Im Vergleich zu anderen Quellen brachte die KI ein hohes Motivationspotenzial mit. Je nach Lernstand im Lesen und Schreiben, ließ sich die Klasse die Antworten des KI-Assistenten vorlesen oder nutzte neben der Tastatur auch die Spracheingabe.

Hier zeigte sich ein Lerneffekt, den ich zuvor unterschätzt hatte: Die Spracheingabe erfordert deutliche, verständliche Sätze, damit die Fragen korrekt erkannt werden. Dadurch motivierten sich die Schüler*innen, auf Artikulation und grammatikalische Strukturen zu achten — etwas, das ich bislang selten in dieser Form beobachten konnte. Wir übten zudem, Fragen mit W-Wörtern zu stellen und gezielt nachzufragen.

Seid immer kritisch

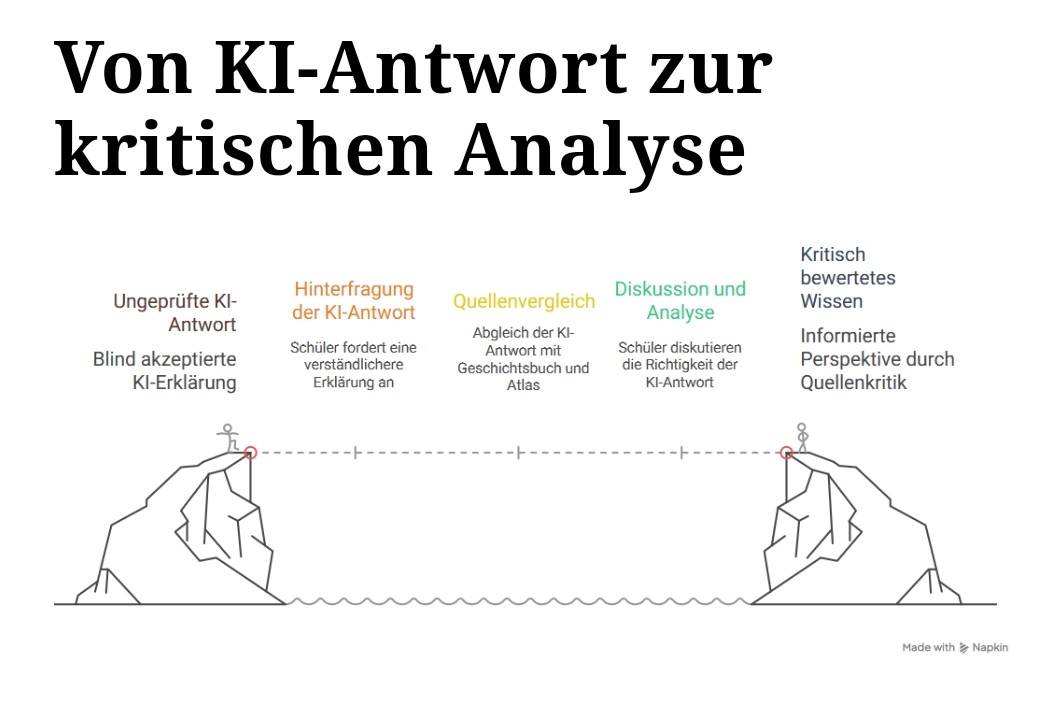

Inspiriert von Kristin van der Meer war es mir wichtig, die KI-Antworten kritisch überprüfen zu lassen.

Quelle: Van der Meer & Knellesen (2025): „Zwischen Schreibschrift und ChatGPT. Wie wir Leistung in der Grundschule neu bewerten.“ Zu finden hier

Als niedrigschwelligen Quellenvergleich zeigte ich den Schüler*innen einen redaktionell gut aufbereiteten Film zu Otto von Lilienthal. Dabei ergab sich eine Lerngelegenheit, die ich nicht besser hätte planen können: Die KI gab eine, im Vergleich zum Film, abweichende Antwort und behauptete, von Lilienthal hätte auf dem Hügel nahe unserer Schule nie Flugversuche unternommen, es handle sich nur um ein Denkmal. Diese Aussage wurde im Film widerlegt und musste nun durch einen Ausflug in den Otto-von-Lilienthal-Park endgültig überprüft werden.

Die Kinder brachten bei dieser Gelegenheit ihre im Unterricht selbstgebauten Flugobjekte mit und ließen sie voller Stolz von jenem Hügel gleiten, an dem auch Otto von Lilienthal seine ersten Flugversuche unternahm.

Das ist eine Lernerfahrung, die uns die KI (noch?) nicht bieten kann — aber immerhin wurde sie durch einen Chatbot angestoßen.